长学制人才培养是具有中国特色的现代职业教育体系的重要组成部分。2019年,《国家职业教育改革实施方案》提出“扩大对初中毕业生实行中高职贯通培养的招生规模……探索长学制培养高端技术技能人才”,推动了职业教育从贯通培养到长学制培养的变迁。2021年,《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》指出“支持在培养周期长、技能要求高的专业领域实施长学制培养”,强调了长学制培养的重点领域。2022年,《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》(简称《意见》)提出“支持优质中等职业学校与高等职业学校联合开展五年一贯制办学,开展中等职业教育与职业本科教育衔接培养”,进一步明确了长学制培养的主要举措。实施职业教育长学制人才培养,从成长成才通道上看,这是类型教育的外在体现,从内涵发展上看,这是人才培养目标与培养规格的提质升级,尤其是在新质生产力对劳动者提出新的更高要求的背景下,职业教育必须持续推进改革创新,培养更多具有创新意识、问题解决、团队合作以及可持续发展能力的复合型高素质技术技能人才、能工巧匠,为新质生产力发展持续赋能,这既是新时代下职业教育的使命担当,也是《职业教育法》赋予的法定职责。以广东省为例,深入剖析其在职业教育长学制人才培养方面的机制与实践创新,并进行实证分析,在审视问题的基础上,对新质生产力发展要求下职业教育长学制人才培养的实践模式与运作规律提出对策建议。

一、机制层面:系统布局人才培养改革,服务区域产业发展

作为改革开放的前沿和职业教育大省,广东省始终以系统观念为指导,面向初中,中职(含职业高中、中专、成人中专、技工学校、技师学院,下同)和高职专科起点入学的学生,在中职与高职、中职与本科、高职与本科等人才培养通道的衔接、贯通方面,进行了长期的探索实践,培养了一大批技术技能人才,为区域经济社会发展提供了充实的智力资源。

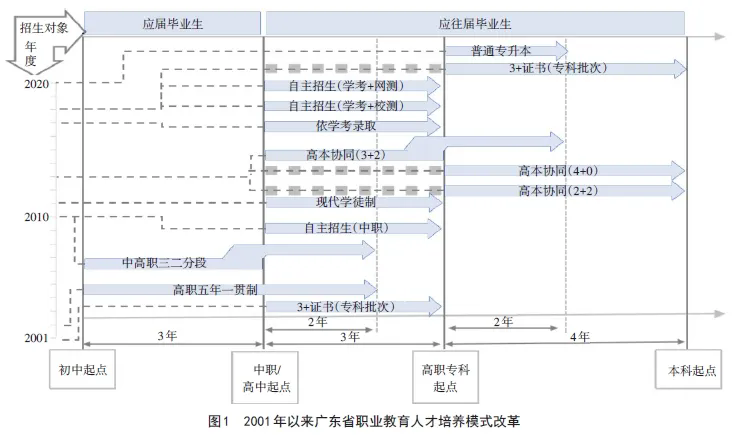

(一)与时俱进,完善多通道成长成才框架

为适应区域经济的快速发展,广东省职业教育人才培养改革起步较早,为不同起点的学生(含退役士兵)搭建了多样化的成长成才通道。根据公开资料显示,广东省自2001年起一直坚持并完善“3+专业技能课程证书”(简称“3+证书”)政策,2002年起开始高职院校五年一贯制单独招生考试试点,2010年起开始中高职贯通培养三二分段试点及自主招生工作,2013年起开始高本协同育人试点,2017年开始探索“一年两考”,即春季高考和夏季高考。从整体上看,按照生源入学起点和毕业学历的不同,基于考试评价的松散型学段衔接为主,基于技能提升的紧密型学段贯通为辅,具体有以下几种类型:一是初中起点入学,如中职与高职三二分段培养,中高职一体化的五年一贯制,学生毕业时获得专科学历。二是中职/普通高中起点入学,如高职与本科“3+2”分段专升本协同培养、高职与本科“4+0”“2+2”四年制本科联合培养、3+证书(本科批次)等,学生毕业时获得本科学历;其他自主招生、依学考录取、现代学徒制、3+证书(专科批次)等均为基于考试评价的单学段形式,学生毕业时获得专科学历。三是高职专科起点入学,如在域内“双高计划”建设单位实施的“普通高等学校专升本招生”项目(简称“普通专升本”),学制两年,毕业时获得本科学历。具体详情如图1所示。

(二)扩容提质,优化省域职业教育结构布局

为扩大高素质技术技能人才供给,2019年广东省人民政府办公厅印发《广东省职业教育“扩容、提质、强服务”三年行动计划(2019—2021年)》,提出“实施省属职业院校集团办学,组织部分省属高职院校和中职学校联合组建若干教育集团……按照高等学校的设置程序,推动符合条件的技师学院纳入高等职业学校序列”,以此优化省域职业教育结构布局,具体方式有:一是采取部分中职学校之间的合并,如广州市财经商贸职业学校、广州市城市建设职业学校分别整合多所市属中职学校。二是将同类型的部分中职并入区域高职院校,实施省属职业院校集团办学,如广东轻工职业技术学院、广东省外语艺术职业学院等分别合并多所中职学校。三是启动将深圳技师学院、广东省轻工业技师学院、中山市技师学院三所技工院校拟纳入高等学校序列。同期,珠海、湛江、佛山等地也在相应的“十四五”规划中推动市属卫校、技校纳入高等院校序列。从2021年秋季学期起,广东省实现了21个地级以上市本科高校、高职院校全覆盖,为推动省域高等教育与经济社会的协调发展提供了强劲动力,为破解区域协调发展难题、构建“一核一带一区”区域发展格局提供了重要支撑。

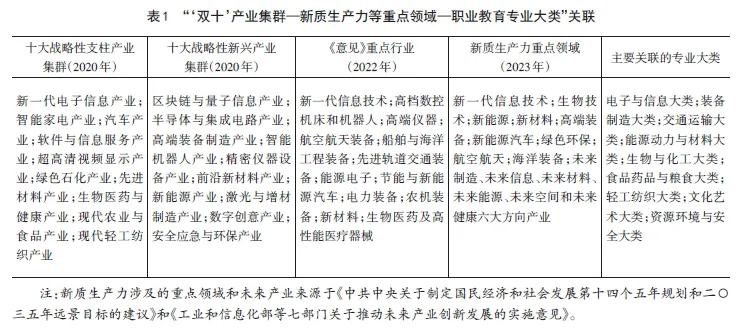

(三)立足实业,锚定长学制人才培养主阵地

作为践行改革开放政策的排头兵,广东省始终以实体经济为本,以产业深度转型升级为载体,为技术技能人才的培养改革提供产业导向,具体表现有:一是2020年,广东省人民政府印发《关于培育发展战略性支柱产业集群和战略性新兴产业集群的意见》,提出培育发展十大战略性支柱产业集群和十大战略性新兴产业集群(简称“双十”产业集群),促进产业迈向全球价值链中高端。“双十”产业集群为职业院校毕业生高质量就业提供了基础保障。二是2022年,广东省委十三届二次全会提出要突出制造业当家,高水平谋划推进现代化产业体系建设。广东省立足实业,聚焦产业中高端的战略部署,与《意见》的重点行业、新质生产力的重点领域高度契合,为职业教育开展长学制人才培养指明了主方向。具体详情见表1。

二、实践层面:多元参与多形式衔接贯通,促进学生多样化成才

为增强域内职业院校服务区域产业发展的能力,广东省持续深化职业教育供给侧结构性改革,探索省域现代职业教育体系建设新模式,打造长学制人才培养改革新高地。尤其是“十四五”建设以来,通过整合域内高等教育资源,广泛开展中职、高职、本科院校多元参与的多形式衔接贯通人才培养改革,有效促进了不同起点学生的成长成才。

(一)实证数据来源与预处理

聚焦新质生产力发展背景下广东省中职、高职、本科三者之间的衔接贯通培养试点布局及改革成效,涉及产业相关的数据来源有:《意见》中12个打造行业产教融合共同体的重点行业和重点领域,广东省“双十”产业集群;涉及专业相关的数据来源有:广东省19个国家“双高计划”高水平专业群、311个省高水平专业群,346个省高职教育一类、二类品牌专业、298个省中职教育“双精准”示范专业;涉及试点布局的数据来源有:2021—2023年,广东省职业院校中高职贯通培养三二分段试点,高职院校五年一贯制试点,高职院校和本科高校协同育人试点,全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台的备案专业及年制;涉及试点改革院校等统计数据来源有:广东省高等院校名单(截至2023年6月15日,本科69所、专科93所),广东高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划建设名单(简称“省域冲补强高校”,47所),广东省省域高水平高等职业院校建设计划建设与培育单位(45所,简称“省域双高校”),2023年中等职业教育招生学校(349所),其中,省级及以上重点、示范、高水平中职学校(简称“省域示范中职”)193所,2023年广东省技工教育招生院校名单(142所)。为保证研究过程中相关数据分析的一致性,对收集数据进行如下处理:一是根据广东省集团办学的中高职院校调整情况,相关的原中职学校均按2023年公布的中等职业教育招生学校名称统计;二是除普通本科和技工学校外,其他所有涉及的专业信息均按照《职业教育专业目录(2021年)》(简称《目录》)进行修正,并对由二类晋升为一类立项的品牌专业进行去重处理。

(二)实证分析与结论

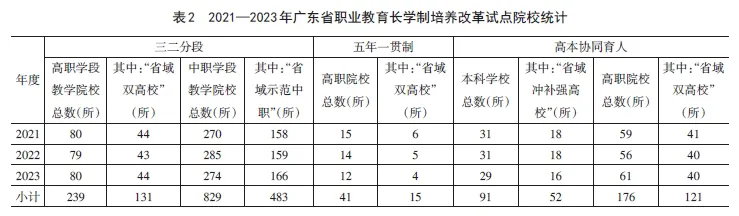

1.学校层面:发挥优质学校龙头带动作用,试点学校多、质量高

广东省教育主管部门以“创新强校工程”为抓手,持续加强职业院校建设统筹与年度考核,2021—2023年,开展长学制人才培养改革的学校呈现“量多质优”的特点,具体表现在:一是中高职贯通培养(含三二分段、五年一贯制,下同)改革试点累计280个高职学段教学点,涵盖84所高职专科学校(占比90.3%),设置829个中职学段教学点,涵盖275所中职(占比78.8%),74所技工、技师学校(占比52.1%)。高本协同育人改革试点累计91个本科学校,176个高职学校,涵盖34所本科(占比49.3%),68所高职(占比73.1%)。二是中高职贯通培养涵盖13所国家“双高计划”建设单位(占比92.9%),44所“省域双高校”(占比97.8%),176所省、国家示范中职(占比91.2%),高本协同育人试点涵盖19所“省域冲补强高校”(占比40.4%),14所国家“双高计划”建设单位(占比100%),43所“省域双高校”(占比95.6%)。每年参与试点的中职、高职、本科院校数量多且保持相对平稳,具体详情见表2。

2.专业层面:长学制培养聚焦区域重点产业,优质专业试点参与度高

2021—2023年,广东省职业教育长学制人才培养充分对接“双十”产业集群布局,服务区域新质生产力发展,省级及以上高水平专业群牵头专业(简称“群牵头专业”)试点参与度高。具体表现在:一是中高职贯通培养试点共布局4640个专业点,高本协同育人试点共布局755个专业点,根据《目录》的一体化设计,中高职贯通培养涵盖241个高职专业(占比32.4%),68个专业类,19个专业大类,170个中职专业(占比47.5%),65个专业类,17个专业大类,其中,中高职三二分段主要聚焦在电子与信息大类、装备制造大类、财经商贸大类、文化艺术大类、医药卫生大类、教育与体育大类、旅游大类、交通运输大类,累计4122个专业点(占比88.8%);五年一贯制主要聚焦在教育与体育大类、文化艺术大类、医药卫生大类、食品药品与粮食大类,累计99个专业点(占比96.1%)。高本协同育人试点涵盖134个高职专业(占比18%),54个专业类,18个专业大类,主要聚焦电子与信息大类、财经商贸大类、教育与体育大类、装备制造大类、文化艺术大类,累计514个专业点(占比68.1%),同时中高职三二分段衔接专业所属相同专业大类的比例高,整体上符合区域重点产业布局。二是“群牵头专业”积极参与长学制人才培养试点改革,专业点布局均值高。其中,参与中高职贯通培养试点的“群牵头专业”184个(占比55.8%),中职“双精准”示范专业242个(占比81.2%);参与高本协同育人试点的“群牵头专业”121个(占比36.7%);在三二分段衔接工作中,中、高职省级及以上优质专业承担了更多的试点任务,同时受限于省教育主管部门的规划和本科院校开展协同育人试点的专业范围,“群牵头专业”没有体现出明显的试点优势。具体详情见表3。

3.生源层面:长学制培养试点类型多样,高职院校的中职生源占比高

依托经济总量和人口输入优势,广东省职业教育长学制人才培养改革类型多样,潜能充足。具体表现在:一是在拓宽通过考核评价进入下一学段学习通道的基础上,积极拓展中高职三二分段、五年一贯制、高本协同育人“3+2”“4+0”“2+2”项目,其中,三二分段中高职衔接工作虽起步较晚,但后发优势明显,2021—2023年备案的二年制专业点分别达到1042、1182、1422个,领先第二名年均超过500个专业点。二是根据广东省教育主管部门公布的三二分段、五年一贯制的招生计划数和教育事业发展统计公报,2021—2023年的高职(专科)招生人数分别为39.73万、40.55万、42.83万,其中,长学制培养涵盖的中职生源占比年平均为21.9%,一方面稳定了省域中职教育的“基本盘”,另一方面为特定专业领域的长学制培养提供了生源保障。具体详情见表4。

三、工作反思:高质量发展要求下尚存的问题与对策建议

进入21世纪,广东省在职业教育贯通培养到长学制培养的探索中,既有机制上的改革创新,更有操作层的务本实干。基于省域开展的相关教学改革类建设项目的研究分析,并结合沿海相关省份的调研对比,发现广东省在长学制培养的衔接通道、衔接载体、衔接内涵等方面仍存在一些问题,需要进一步聚焦新质生产力领域,从谋“新”重“质”上找突破,使其在区域经济高质量发展中更充分地发挥支撑作用。

(一)衔接通道:适应区域重点新产业,构建效能型长学制人才培养主航道

综合政策调研和实证数据分析,广东省围绕职业教育开展的学段贯通人才培养改革起步早,但新步伐相对较慢。具体表现有:一是从试点项目的角度看,广东省中高职贯通培养的三二分段、五年一贯制,其主要区别是各自面向的专业大类和学生入学时的学籍,在实施过程中的压力主要集中在高职院校对于占比不到四分之一的二年制学生的教学与管理,客观上摊薄了高职院校有限的三年制办学资源。二是从长学制培养通道看,目前,广东省集中在中职与高职、高职与本科之间的贯通,职业本科与高职、中职联合开展的贯通培养项目、专业点及招生人数均偏少,中职与本科,中职、高职、本科三段贯通培养通道暂时缺位,省域长学制人才培养体系有待进一步完善。为此,教育主管部门应进一步加强长学制培养项目设计、分类赋权考核、学段考核评价等方面的改革创新,在拓宽多样化成长成才通道的基础上,从“新”的角度提升长学制培养对区域新产业,尤其是新质生产力重点领域的人才供给匹配度,从“质”的角度构建高效能的长学制人才培养主航道。

第一,优化长学制培养项目,服务区域重点产业发展。聚焦区域产业人才培养周期长、技能要求高的专业领域,优化长学制培养项目布局。一方面,拓展成长成才的宽度,为不同起点的生源提供多形式的入学通道,同时完善中职、高职、本科三者之间长学制培养的两学段、三学段组合,提升技能人才培养的深度;另一方面,以各学段的标准年制为主要遵循设计相应的长学制培养项目,避免主体实施单位有限办学资源的散落分布问题,同时优先考虑更多学段的贯通培养,从而提高各学段的投入产出成效。第二,分类赋权考核,做强长学制人才培养主航道。根据域内重点产业的发展需求,优化省域层面的年度考核评价,引导域内相关院校聚焦长学制培养的主航道。一方面,提高面向区域重点产业开展长学制培养项目的考核权重,引导各学段院校聚焦以新质生产力为核心的重点领域,加强长学制人才培养项目布局和资源投入;另一方面,建立同专业大类长学制人才培养成效比较机制,实行优胜劣汰,压实各试点项目主体单位的工作职责,提高试点项目的人才培养质量。第三,创新学段考核评价,提升长学制学业压力。以面向学段教学院校和学生的考核评价改革为抓手,落实学段主体实施单位责任制,提升学生的学段学业压力,提高长学制培养输出端的人才质量。一方面,建立前学段教学院校年度评价机制,基于教育主管部门统一设置的考核评价指标,后学段教学院校负责对前学段教学院校开展年度评价,并根据评价结果调整下一年度的招生计划分配,以此调动各学段教学院校的工作能动性;另一方面,创新贯通培养中的转段考核评价方式,采取过程性考核与终结性考核相结合,并在非最后学段设置一定的淘汰率,通过引入竞争,避免“试点泳道”内的躺平现象,激发学生内生动力。

(二)衔接载体:跨学段专业组群新模式,建立垂直型长学制人才培养共同体

实证数据分析显示,“十三五”以来,广东省在不同层级的学校、专业层面先后立项或认定了一批省级项目,但具体到长学制培养,跨层级的相关省级项目较少,前学段的积极性明显高于后学段的现象较为突出。具体表现有:一是专业设置备案结果显示,2023年省级优质专业在中高职贯通培养的布局占比不高,其中,“群牵头专业”备案二年制211个(占比63.9%)、五年制22个(占比6.7%),省级一类、二类品牌专业备案二年制218个(占比63%)、五年制11个(占比3.2%),远低于242个中职“双精准”示范专业(占比81.2%),尤其是聚焦对接新质生产力重点领域的专业大类占比更低,其中,“群牵头专业”备案二年制105个(占比31.8%)、五年制7个(占比2.1%),省级一类、二类品牌专业备案二年制137个(占比39.6%)、五年制5个(占比1.4%),远低于167个中职“双精准”示范专业(占比56%)。二是按层级分别开展专业群建设,缺乏专业群项目层面的纵向内生联合,层级间对口帮扶的“散装式”特点,导致在长学制培养中各学段执行专业的内驱动力不足。为此,教育主管部门应持续发力建立健全长学制实施主体单位层面的学校共同体、衔接执行载体层面的专业共同体,探索跨学段进行专业组群的新模式,实现衔接学校、专业的共生共长。

第一,从服务所在地产业发展的角度,优选长学制试点院校。产业发展的区域集群特性决定了相同或相邻市域职业院校的服务面向、专业的职业面向有着更大的趋同性,因此,长学制培养的试点院校应优先在地市级层面的最小物理跨度内选择,保证人才供给与区域产业的最大适配度。同时从服务国家战略的角度,应适度超前加大新质生产力重点领域的长学制人才培养布局,通过时间换空间的方式满足区域产业转型升级的人才需求。第二,在长学制实施主体单位层面,建立学校共同体。借鉴职业院校集团办学的思路,由教育主管部门统筹布局建设中职、高职、本科之间的长学制培养联盟,并设置阶段性的对口合作期,通过“准内生型”的长学制培养来避免原试点申报中存在的主体单位“挑肥拣瘦”现象,兼顾区域教育资源公平。同时建立对各联盟的考核激励制度,压实各试点合作院校的责任,促进长学制培养工作的高质量发展。第三,在长学制培养执行载体层面,建立专业共同体。对接区域重点产业,尤其是新质生产力重点领域,借鉴产业、专业集群的工作思路,由教育主管部门立项建设纵向跨学段的专业群项目,通过具体的内涵建设项目强化长学制培养各学段专业间的紧密合作,提升各专业的内驱动力,同时为推动长学制培养所需的金专业、金课程、金师资、金基地和金教材(简称“五金”)等内涵项目的一体化建设提供执行载体。

(三)衔接内涵:统筹布局一体化品牌项目,打造共赢型“五金”解决方案

实证数据显示,截至目前,广东省开展的长学制培养项目与教学质量提升工程项目之间相互独立,在以教学创新团队、课程、教材等为核心的长学制培养内涵建设上缺乏有组织的统筹布局。具体表现有:一是省级教学创新团队以及作为主要创新载体的课程、教材、教学能力比赛等,均是以层级为划分原则,缺少纵向跨层级的载体融合,各层级“只扫门前雪”的现象较为突出。二是学段主体实施单位的法人、上级主管部门的不同,在整合多学段资源开展“五金”一体化建设方面缺乏内生约束力。为此,教育主管部门应从省域现代职业教育体系建设新模式的角度,在夯实从横向角度按层级划分的“五金”建设基础上,从纵向角度有组织地布局各学段协同的“五金”建设,狠抓质量提升,培育多元共赢的项目品牌,打造职业教育长学制人才培养的区域典范。

第一,有组织地开展“组团式”师资培养。教育主管部门可根据区域产业集群的岗位需求,统一发布年度教师下企业锻炼计划,并统筹域内院校组建教师下企业锻炼“轮训团”,同时与遴选通过的产教融合型企业签订教师培养协议,明确参与方的责权利和教师轮训考核标准。通过开展成规模的委培式教师轮训,改变职业院校各自零星安排教师下企业锻炼的“游击方式”,保障企业投入的产出利益,提高教师企业轮训的质量。第二,有组织地建设共享型产教融合基地。基于长学制人才培养共同体建设和最小物理跨度内试点的特性,充分发挥各院校在市域产教联合体、区域产教融合实践中心等载体建设中的集约作用,通过共建共享降低单个院校的硬件投入成本,避免低水平的重复建设,通过装备升级缩小实训设备与企业一线的水平代差。相比各自开展基地建设的方式,实现“同等投入”下的“消费升级”。第三,有组织地建设课程改革一体化项目。基于纵向跨学段的专业群,通过设立具体的课程改革验收指标,引导各学段院校有组织地共建教学创新团队、课程、教材等。一方面,通过开发同一课程不同版本的方式适应不同学段的教学目标,满足长学制培养的衔接要求,避免各学段之间课程内容的重复教学或断层式割裂;另一方面,通过开发课程配套的数字教材,及时把分别适用各学段的新方法、新技术、新工艺、新标准引入教育教学实践,尽可能保证各学段的培养输出与岗位需求的匹配度。通过课程、教材等衔接内涵项目的一体化共建,培育跨学段的结构化教师创新团队,提升长学制的人才培养质量。

引用本文请标注:陈华政,范旭东,周红利.职业教育长学制人才培养研究:机制革新、创新实践与行动对策——以广东省为例[J].中国职业技术教育,2024(25):41-48.

京公网安备 11010502046194号 联系方式

京公网安备 11010502046194号 联系方式